コラム

ホーム » 子供の矯正治療中はむし歯のリスク増?予防の鍵は「歯磨き」と「ステファンカーブ」

子供の矯正治療中はむし歯のリスク増?

予防の鍵は「歯磨き」と「ステファンカーブ」

矯正治療中はむし歯や歯周病、口臭のケアも|矯正治療のリスクと当院の取り組み

一般的に矯正治療中は、装置を装着している関係でむし歯になりやすい傾向があります。

取り外しの利かない装置ですと、どうしても磨きにくい箇所が出てきてしまいますからね。歯周病や口臭も心配です。矯正治療中の日々のメンテナンスとの観点から、むし歯予防についてお伝えいたします。

![]()

歯磨きについては、改めてお伝えしなくても大丈夫ですね。大切なのはご存じの通りです。しかし、歯磨き粉や洗口液の爽快感から、ついやった気になってしまうことも多いものです。お子様ですと眠気が勝ってしまうこともありますね。

自己流にならず、正しい歯磨きの仕方を歯医者さんで実際に教えてもらってください。矯正治療をされなくても、定期的な健診はお口の健康に必要な習慣です。

ぜひ、かかりつけの歯科をご検討ください。とはいえ、むし歯治療も矯正治療も「歯医者は嫌い」では進みません。結果的に「ことは深刻化」。当院の取り組みもあわせて、ご紹介します。

矯正治療中のリスク

ランパセラピーでは装置装着のお約束や費用というご負担が大きくなります。これは、骨格の改善のためにご理解をいただきたいご負担です。デメリットやリスクというお伝えはいたしません。

- ランパセラピーは骨に関わる治療ですので、一定の効果を期待するためには、年齢的にある程度のリミットがあります。ご家庭での装置装着が治療の基本です。治療の是非についてはご家庭で共有されてください。

- ランパセラピーでは治療の過程で一時的に「出っ歯」や「すきっ歯」に見えるような段階があります。

- RAMPAの装置構造上、アデノイドの肥大などがあるお子様では、一時的にいびきや睡眠時無呼吸がみられる場合があります。既往歴などは必ずお伝えください。

そして、装置装着時は、どうしても歯磨きがやりにくくなります。むし歯予防や歯周病・口臭予防の観点から、より丁寧な口腔ケアを心掛ける必要があります。

唾液とむし歯のメカニズム

むし歯は「ミュータンス菌」を代表とする口内細菌がそのきっかけを作ります。これらの菌は、食事などで取り込まれた糖質を発酵させて酸を作り出します。この酸によってお口の中が酸性となり、歯の成分が溶かされてしまった状態が「むし歯」とよばれるものです。

白いむし歯

「…だったら何でむし歯は黒いんだ?」と思われた方はいらっしゃいますでしょうか?溶けただけなら黒くはなりません。むし歯が黒くなるのには理由があるのですが、ここでは割愛いたします。より重要なのはこちらです。

「白く見えるむし歯」があるということです。子どものむし歯に多いことを、親御様はご記憶ください。仕上げ磨きなどでお子様のむし歯の有無をチェックされる親御様も多いと思います。むし歯は黒いものと先入観を持つと、これを見逃してしまいます。

よく見ると白い斑点のようになっていたり、周りの歯と比べて濁った白色をしていたりします。「白いむし歯」の存在。こちらはお気を付けください。

さて糖質の摂取によって酸性状態に傾いた口内は、唾液の緩衝能(かんしょうのう)という機能によって、「徐々に」本来の中性(歯を溶かさないpH値)に戻っていきます。緩衝能には人それぞれ強弱があって、一概にどれくらいで中性に戻るともいえませんが、歯磨きの有無に関わらず、少なくともすぐには戻りません。

しかし糖質の摂取によって酸性になるのは、あっという間です。

むし歯予防で、最も考えるべきことは「お口の酸性状態を極力作らない生活習慣」となります。

ステファンカーブ

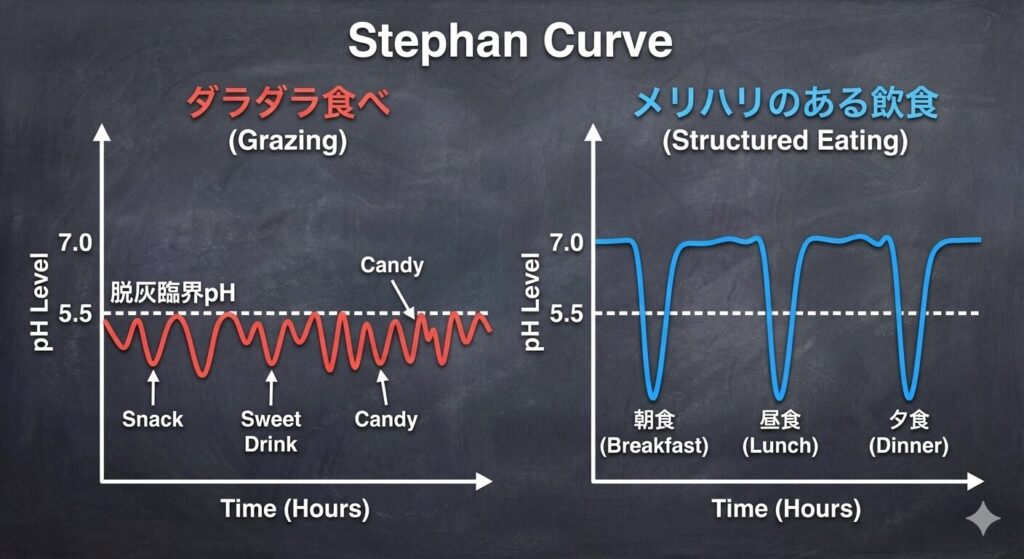

そのためにイメージしていただきたいのが次の図です。グラフのようなラインをステファンカーブといいます。

この図は、糖質の摂取によってお口の中が酸性になる。そして唾液の循環によって中性に戻るを視覚化しています。大切なのは歯が溶け始めるpH値5.5のラインです。

- だらだらと食べ続けているのが赤色のグラフ

- 食べる時、食べない時のメリハリがあるのが青色のグラフ

これは食べ物に限りません。問題は糖質です。常に甘い飲み物を横に置いて、パソコン仕事などはよくある光景です。「でも1日に何回も歯を磨いているよ」という方は、少々誤解があります。

赤色のグラフでは、お口の中は、ほぼ常時歯が溶けてしまうpH値にありますね。しかし歯磨きをしたとしてもすぐには中性に戻りません。

この酸性状態は、唾液の循環によって徐々に中性へ戻っていきます。徐々に戻る過程で、新しい糖質が供給され、またすぐに酸性度が高くなるということになります。

おかしな話ではありますが、歯磨きは1日1回でも水色のグラフのような生活習慣を心掛けた方が、むし歯予防としては効果的です。もちろん、歯磨きはたいして重要ではないというお話しではないのは言うまでもありません。

となりますので、次のようなことが日常生活で起こりえます。

- 仕事中でもまめに歯磨きをしているが、常に甘い飲み物やおやつをお供にデスクに向かっている。

- 仕事中に歯磨きの習慣はないが、仕事中の飲み物は水やお茶で、食事時以外には糖質は取る機会がない。

となると、状況としてはむし歯のリスクは①の方が高くなります。

ここに緩衝能の強弱の要素が加わりますと、気を付けているようには見えないのに何でだかむし歯にならない人と、気を付けているつもりなのに何でだかむし歯になってしまう人がいるという矛盾のようなお話しが出てくるんですね。

最近では、むし歯のリスク検査も行える歯医者さんは多いです。ご自身のむし歯リスクを知っておくことも大切ですね。ただし、これらはあくまでむし歯のお話しになります。歯周病予防・口臭予防の観点では、歯磨きは大切な習慣になります。結局は「歯磨きも大切」との結論が変わるものではないんです。

広くいわれています「フッ素」や「シーラント」も、むし歯予防には有効な対策です。ここでは、その他の対策について、ポイントを押さえてまいりましょう。

- 「キシリトール」

キシリトールは口内を酸性にしにくい甘味料で、むし歯菌の活性を抑えてくれます。またガムなどを口にすることで唾液の分泌も促され、口内を中性に戻したり、歯の再石灰化を促す助けにもなります。

ただし、どの商品でもよいわけでもありません。市販のキシリトール含有商品は、キシリトール含有率が約50%~60%である場合が多いです。市販品が決してダメなわけではありませんが、キシリトールの推奨される摂取量は5~10グラム程度とされています。こちらを頭の片隅に入れられてください。歯科専用のキシリトールですと含有率100%のものがあります。

・含有率の計算式は【キシリトール(グラム)÷炭水化物(グラム)×100】

また、せっかくのキシリトール商品に糖類が入っていますと本末転倒です。シュガーレスや糖類ゼロの表示されているものがベターです。

※矯正治療中はガムは食べられませんのでご注意ください。

- 「就寝前の飲食」

就寝中はただでさえ唾液の分泌が減ります。就寝前の飲食は、口内が中性に戻るまでの時間を伸ばしてしまいます。結果として、口内が酸性である時間が長くなりますね。

歯磨きをしてもすぐには中性に戻らないことをご注意ください。唾液の循環によって口内の酸性状態は中和されていきます。就寝前の飲食は控えた方がよいですね。

- 「唾液の性状」

唾液の緩衝能には強弱があり、人それぞれです。しかし一時的に唾液の性状はパワーアップさせることができます。唾液腺をマッサージして刺激を与えることで刺激唾液という緩衝能に優れた唾液が分泌されます。

この唾液腺のマッサージはクリニックでお伝えしますが、歯ぐきやほっぺをマッサージして、何となく刺激を与えるだけでもある程度は効果ありです。

また当院の歯周病対策としてお伝えしている歯磨き法(歯茎固め/自費診療)は、唾液の性状も変えることができます。歯周病予防とともに、むし歯予防にも効果的といえる対策です。(ただしごめんなさい、お子様向けではないです。)

これらのキーワードを意識して、よりむし歯に強いお口に育ててください。

子どもにとって歯医者で泣きたくなるのは、私もそうでしたのでよく分かります。今にして思えば私が小さい頃は、先を見据えた考え方をされる歯科医院は多くありませんでした。親御様が小さな頃の方が、歯医者のハードルがより高かったことでしょう。

とはいえ、今現在もお子様の歯医者への高いハードルがなくなったわけではありません。「歯医者が嫌!」、お子様のそのような気持ちは経験してないからだったり、経験したからだったりと様々です。ある程度は仕方のないことです。

![]()

以前、子どもが経験をしていないことを「怖い」と感じることは「感受性」や「想像力」の裏返しという話を、知り合いの医師から伺ったことがあります。怖がり自体はそう悪いことではありません。

しかし、歯科での治療では切削器具など、ともすれば危険な器材があります。無理を強いることで、歯医者への嫌悪感も深くなる一方です。

緊急性の高い場合でなければ、「長い目で見ましょう」の判断をさせていただくこともございます。当院ならば、子どもは絶対に泣きませんとは申せません。

![]()

しかし、いずれかのタイミングで克服しないと、大人になってからも歯医者が苦手となり、結果として歯を失うなどの大きなことに繋がります。今後、お口の健康を改善・維持するためには歯科への通院は必要なことです。

歯医者に通うハードルは子どものうちに、なるべく低くしてあげたいものです。

矯正治療をしたいのに「歯医者が怖い」

歯科を訪れる方の目的は様々です。お子様の矯正治療とて「歯医者は行きたくない!」では始まらないですよね。しかし、なかなか歯医者に喜んで行きたいお子様もいらっしゃいません。困りものです。

急を要するものでもなければ、お子様をぐずらせてまで歯医者に行かせるのは、親御様としても大変なことです。でも今あるお悩み、将来の不安、できれば歯医者に行ってほしいですね。ひどくなってしまうから、お子様が嫌がる処置が余計にトラウマのようになってしまいます。

一説には、大人こども限らず、約500万人の歯科恐怖症といわれる方がいらっしゃるそうです。程度こそあれ、貴方のお子様だけが特別ではありません。どのご家庭も同じように悩まれています。

![]()

お子様を中心に診療している当院であっても、「どのお子様も泣きません」と無責任なお約束はできませんが、そのための努力はすべきことと考えています。お子様が将来、大人になったとき、歯医者の重要性は親御様に感謝されると思うのです。

歯医者が怖い…今はそれでもいいと思います。

「お恥ずかしい話ですが、歯医者が苦手なのは私も同じです。」

どうかここはクリニックと親御様の腕の見せ所と考えてまいりましょう。

子供が歯医者で泣いてしまう

どうしても歯医者では泣いてしまうお子様がいらっしゃいます。

それが不安で親御様が歯医者に連れて行くことをためらうこともあると思います。

意を決して歯医者に行ったのに、やっぱり泣いてしまって治療ができない。親御様としては申し訳ない気持ちにもなりますでしょうし、一方で、歯科医院から思わね対応をされてしまった経験がおありかもしれません。緊急性が高ければ、ネットで固定せざるを得ない状況も、仕方がないとはいえ気持ちは複雑です。

しかし、親御様にしてみれば、歯科の重要性をお感じになられるからこそですよね。いつも泣いてしまうのに、同じ歯科医院に通う根気にも限りがあります。

「もっとお子様が自発的に行ける歯科医院はないかな?」とご苦労されている親御様も少なくないのではないでしょうか?

当院の取り組み

当院では、院内の雰囲気は「楽しく」をモットーに、治療案内も手作りの絵本でお子様に直接お話ししています。診療チェアも、イヤイヤドキドキの元になる器材が視界に入らないものを選び、お子様の緊張が少しでも和らげばいいなと願っています。

余裕があれば、型どりに使う“ねりねり”もお子様自身にやってもらっています。

お子様としてもせっかくがんばって歯医者に来たのであれば、成功体験としてお帰りいただけたらなと考えています。子どもたちが楽しく来てくれればそれが何よりです。

ハロウィン・クリスマスは診療そっちのけ。矯正治療では、昨年から「ランパマネー」という新しい取り組みを始めて、矯正治療中のお子様のモチベーション維持とご家庭との交流に役立てています。将来的には、せっかくの「仮想通貨」。お子様自身の意思による社会貢献として、様々な活動への「寄付」という仕組みを作りたいと考えています。

大切なのはお子様なりに治療を理解し、自分の意志でがんばり、「自分でできた!」を育むこと。むし歯治療も矯正治療も同じです。

お子様自身の力で歯医者の壁を乗り越えられるように、私どもと親御様は後ろからそっと支えてあげましょう。お子様ごとにペースがあります。治療が進まないことで、懸念もあるかもしれませんが、今しばらく温かく長い目で見守ってください。

どうしても最初は泣いてしまうことも多いです。程度の差こそあれ、どのお子様も怖いのは一緒です。今は泣いたって大丈夫ですよ。

まとめ:歯周病にはより注意を

口内細菌が糖質をもとに口内を酸性にすることが「むし歯の原因」です。そして唾液の働きによって、酸性状態は中和されていきます。

一方で、飲み物などのそのものによって、口内が一定のpH値を超えた酸性になっても歯は溶け始めます。某炭酸飲料やそれこそお酢などは、むし歯菌に関わらず歯を溶かします。小さなお子様は食事を吐き戻してしまうことも多いですよね。胃酸も歯を溶かすには十分な酸性度を持っているとご記憶ください。

![]()

むし歯予防は「歯磨き!」は決して間違いではありませんが、「ステファンカーブ」をどう自分なりに作っていくか。その習慣がより大切です。

繰り返しになりますが、歯磨きを軽視するのはNGです。歯周病予防との観点からは、歯磨きは欠かせません。むし歯とともに、矯正治療中は歯周病にもなりやすい傾向があります。

歯に関わる疾患として、歯周病はむし歯以上に要注意です。歯周病は大人の話と思われている空気感がありますが、世界で一番多い感染症といわれる通り、お子様にとっても無縁のものではないことを覚えてください。

現実として、歯周病のお子様は少なくないんです。

顎の骨格の劣成長は、呼吸機能の低下から、脳や身体の酸素不足を招きます。ランパセラピーは他の矯正と何が違うのか?今まで悩んでいた小児矯正に関する疑問。ランパセラピーの中に、その答えが見つけられるかもしれません。

治療法とクリニックの選択は、矯正治療の入り口であり、最も大切なことです。必ずご納得ができるまでリサーチをされてください。当院から精一杯お伝えさせていただくならば、「ランパセラピーが必要」と感じられるお子様は少なくありません。

カテゴリー:

SNSでシェアする

この記事を監修した人

こどもと女性の歯科クリニック

院長 岡井有子

看護師として京都府内産婦人科等勤務を経て、大阪歯科大学に入学。大阪歯科大学大学院歯学研究科で小児歯科学を学ぶ。歯学博士。

2017年東京都港区麻布十番にランパセラピー専門医院「こどもと女性の歯科クリニック」開院。

2024年「医療法人社団セントワ」開設。同法人理事長就任。

日本小児歯科学会・日本小児耳鼻咽喉科学会・日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本ダウン症学会所属。

RAMPA研究会・赤ちゃん歯科ネットワーク所属。

2025年European Conference on Dentistry and Oral Health(パリ)、MENA Congress for Rare Diseases(アブダビ)などにおいて、ランパセラピー学会発表。

プライベートでは2児の母として忙しい毎日を送っている。

こどもと女性の歯科クリニック

AM8:30〜13:00 PM14:00~18:00(最終受付 17:30)

休診日:金曜・日曜日

〒106-0046 東京都港区元麻布1-4-27-101

TEL:03-6435-2281

新着コラム