コラム

ホーム » 赤ちゃんの「いびきと口呼吸」の原因とは?顎の成長と歯並びを守る「口育」の重要性

赤ちゃんの「いびきと口呼吸」の原因とは?

顎の成長と歯並びを守る「口育」の重要性

赤ちゃんの「口呼吸」は顎の発達不良のサイン|正しい呼吸と顎の骨格の成長とは?

多くの親御様は、赤ちゃんの「歯」への心配から、歯医者の検討を始めます。しかし、当院の赤ちゃん歯科が大切にしているのは、目に見える歯の状態だけではありません。

私たちが目指すのは、赤ちゃんのお口を「まぁるく」育てること。歯科では「口育(こういく)」という取り組みがあります。

「お口を育てる」とは、赤ちゃんのいびき、受け口、口呼吸といった親御様の心配の種を解消するための基本概念です。

親御様の心配の種は「大正解」です。これらの赤ちゃんのサインは、将来的な「呼吸・歯並びの問題」のリスクと深く関わっていきます。

![]()

現代の子どもたちは、生活習慣の変化により、顎が正しく発達しにくい環境にあります。お口が「まぁるく」育たないことは、舌の位置が下がり、口呼吸が日常になっていることのサイン。

これは単なる歯並びの問題ではなく、脳や身体への酸素供給や全身の発育に関わる大切な気付きです。

![]()

「口育」とは、お子様の未来の健康を土台から支える取り組みなんですね。お子様の将来を考えた場合、口育は矯正治療よりも重要な取り組みだと当院は考えます。

それはなぜか?

- 赤ちゃん期から口育に取り組むことで、たとえ矯正治療が必要になったとしても、軽い負担で済む可能性が高くなる。歯列を整える程度ならば楽ですよね。

↓

- 赤ちゃん期の口育を軽視してしまうことで、矯正治療の負担が重くなる。ここの理解で大切なのが、「どこまで改善できるかが不透明」ということです。そして審美だけでは済まない、「骨格」や「呼吸」という問題は高い確率で関わってきます。

「口育」とは何をすることか?

口育とは、「むし歯を作らない」ためだけの取り組みではありません。「呼吸・咀嚼(そしゃく)・嚥下(飲み込み)・発音」という、お口本来の機能を正しく育てることを指します。

矯正治療「ランパセラピー」の目的は、それらお口本来の機能を「取り戻す」ことです。何かを失ってしまう前に、極力失わないための取り組みが「口育」なんですね。

口育の3つの柱

-

正しい鼻呼吸の獲得:口を閉じ、常に鼻で呼吸をする習慣をつける。

-

正しい舌の位置:舌の先が「スポット(上顎の前歯のすぐ後ろ)」にあり、舌全体が上顎に吸い付いている状態にする。

-

正しい顎の成長:適切な食事(BLWなど)や姿勢を通じて、歯が並ぶための土台(顎)を、横にも前にもしっかりと拡げる。

赤ちゃんのいびきは「SOS」のサイン

大人のいびきならば「疲れ」で済まされることもあります。しかし、赤ちゃんのいびき(口呼吸)は、本来「あっては欲しくないもの」です。

-

リスク:いびきをかいている間は「低酸素状態」になりやすく、深い睡眠(ノンレム睡眠)が妨げられます。これは、脳の発達や成長ホルモンの分泌に直接的な悪影響を及ぼします。

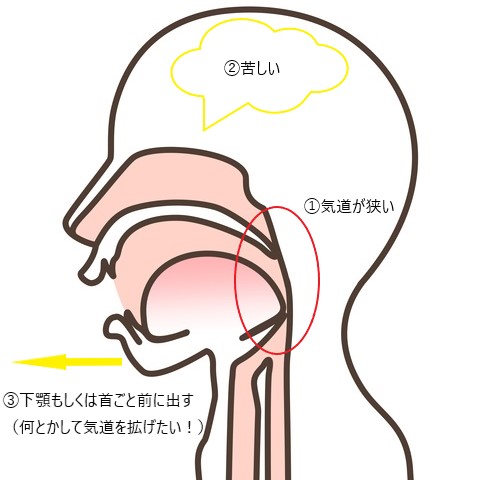

- 原因:舌が喉の奥に落ち込んで気道が狭くなっている。もしくは、アデノイドや扁桃が肥大して気道を狭くしていることが主な原因です。

もう一歩踏み込んでみます。アデノイドの肥大等ならば今は致し方ないかもしれません。もう一方です。

舌が喉の奥に落ち込んで気道が狭い‥

↓

なぜ?

赤ちゃんが口呼吸となってしまう理由

口呼吸の弊害は様々なところで見かけますね。親御様にとっては「歯並びが悪くなる」などは真っ先に目に留まるのではないでしょうか?ぜひ赤ちゃんの時期から鼻呼吸を意識され、赤ちゃんがまぁるい顎に育つように心掛けてください。当院の赤ちゃん歯科でもお手伝いします。

-

慢性的な鼻づまり

-

顔周りの筋肉の衰え

-

幼児期からの癖

-

不正歯列

この辺りが口呼吸の原因として、歯科のホームページや医療系サイトの記事に出ています。これらが間違っているというわけではありません。

ただ、これらの原因で「赤ちゃん」に当てはまりそうなものはありますでしょうか?そうありません。

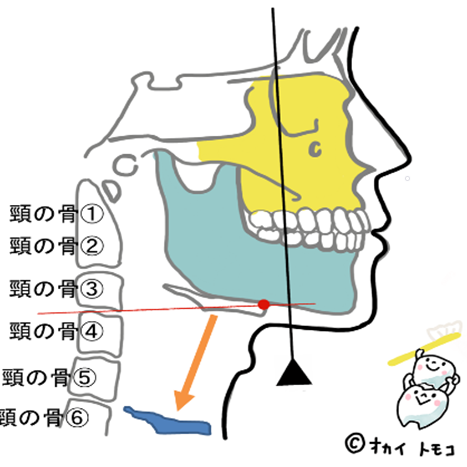

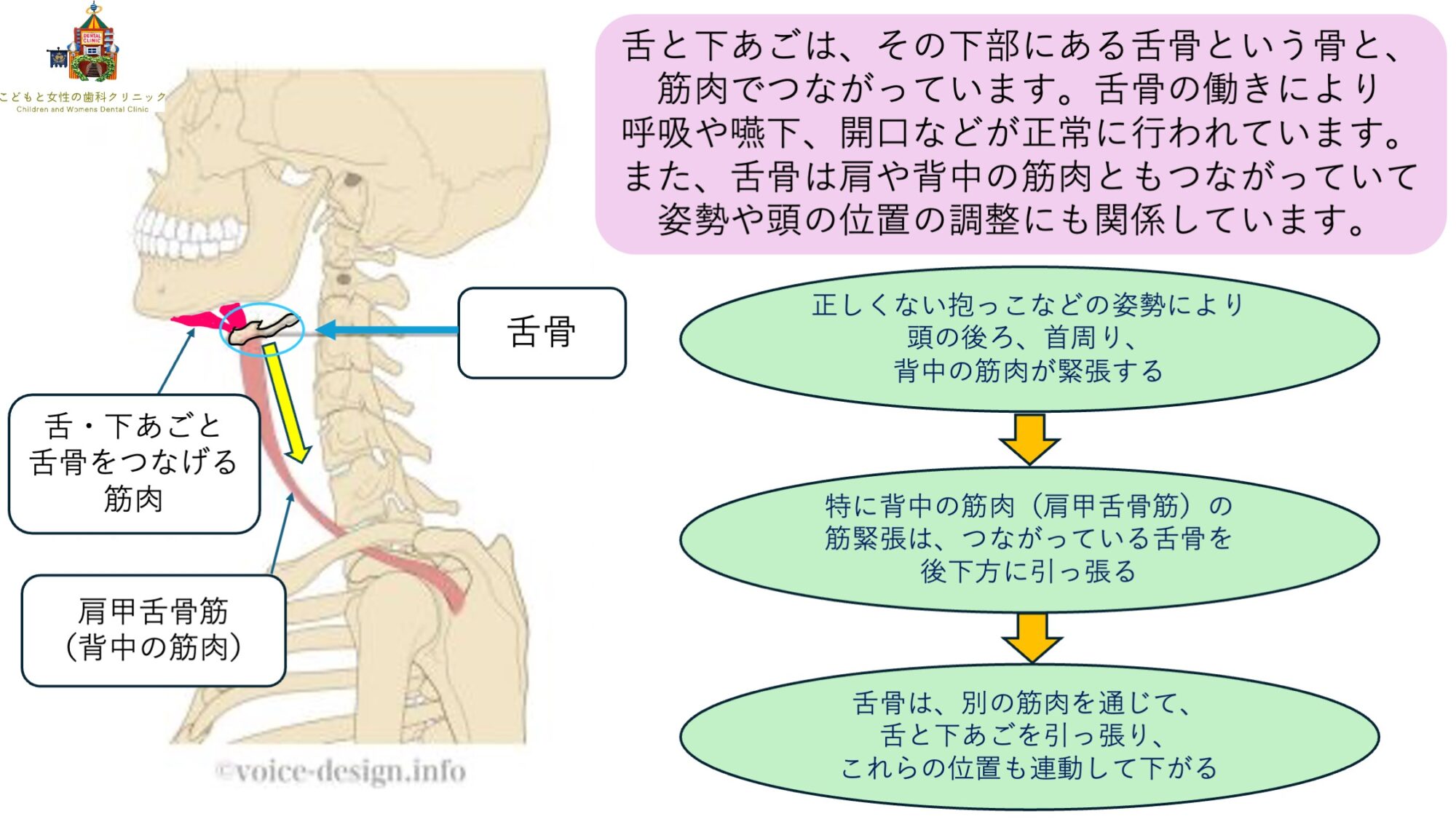

では具体的に何に気を付ければよいのでしょうか?当院では、舌骨(ぜっこつ)の位置にフォーカスしてお伝えしています。

※イラストのオレンジの矢印で示している骨

日々の生活の中で、赤ちゃんの首周りの筋緊張は、舌骨を引き下げることに繋がります。これに連動して舌の位置も引き下げられることが、口呼吸へと繋がります。

写真のような赤ちゃんの光景はよく見かけます。「赤ちゃんなりの姿勢の悪さ」の一例です。

この姿勢は、赤ちゃんの首や肩に負担をかけます。筋肉の緊張という状態です。

この筋肉の過緊張が「舌骨」の位置を引き下げてしまうんですね。

要するに赤ちゃんにとってこれは、「好ましくない姿勢」ということになります。首や肩の筋肉は、舌骨を介して舌と繋がっています。ましてや抱っこ紐は半ば強制的にこの姿勢を強いられます。しかも日常的に。これらの生活習慣による時々の口呼吸が、いずれ日常になり、それに合わせて骨格は成長していってしまうのです。

抱っこ紐がダメなわけではありません。抱っこ紐だけでもありません。これらの姿勢がよくないんです。だから、赤ちゃんにとってなるべくリラックスできる体勢「Cカーブ」が大切になってくるわけです。

口呼吸イコールいびき

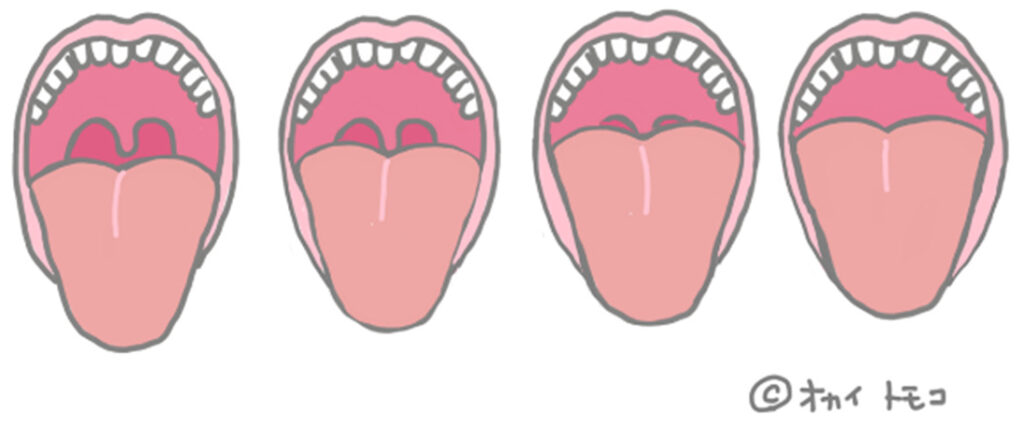

この舌骨の位置とは、お口を開けたときの、のどの奥の見え方でもある程度推測ができます。下のイラストで一番左がよい状態です。右に行くにつれ、問題が大きくなっている可能性があります。

口蓋垂(こうがいすい/通称はのどちんこですね)があるこの部分を軟口蓋(なんこうがい)といいますが、これも口呼吸(舌骨の位置)に連動して下がり、イラストのような見え方になります。

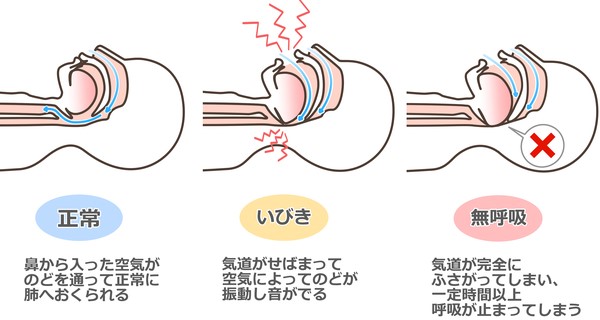

舌が下がり、軟口蓋が下がることで何が起きるか?というと「いびき」なんですね。

「睡眠」となると、ここには自然界の力である「重力」も関わってきます。これらが気道を狭くしてしまうことによって、いびきは起こります。

お子様のうつ伏せ寝などは、息苦しさからくる無意識的な行動かもしれません。通常の仰向けで寝る体勢とは逆の向きに重力がかかりますので、舌などによって気道が狭くなる現象から、ある程度だけ一時的に解放されます。

ご想像いただけると思いますが、いびきをかいて寝ていると呼吸量が少ないので、質の良い睡眠に繋がりません。大人だったら「なんか寝た気がしない…」の状態です。いびきをかいて寝ている赤ちゃんをかわいいと思う気持ちも分からなくはないですが、赤ちゃんの成長によいわけはありません。

呼吸量が少ないこと(息苦しいこと)は、それに対して身体の防衛本能が働きます。

特に赤ちゃんは、受け口となって気道を少しでも拡げようと身体が無意識的に対応する場合が多いです。大きくなったこどもの姿勢が悪くなるのも同じ理由である場合が多いですね。

口呼吸の放置はNG

ここでまだ「赤ちゃん」であることが不幸中の幸いです。

「受け口」や「いびき」の原因は何だったでしょうか?冒頭で少しだけ触れました。

-

口呼吸の前、

-

舌骨が下がるの前、

-

そう「首周りの筋緊張」です。

大人の方は、夏の花火大会を思い出して、空を見上げてみましょう。

意識していないと、結構な人が「お口ポカ~ン」になります。そこまでいかなくても「あれ?舌が上顎から離れてる‥」とお気付きになる方もいらっしゃると思います。首や肩も痛くなりますね。赤ちゃんは日常的に、そうなってしまうシチュエーションが多いものです。

これが日常になると、身体もそれに合わせて成長を続けます。ご覧のご家庭には直接の関係はまだないかもしれませんが、このことはランパセラピーのカテゴリでお伝えしている「上下の顎の劣成長」に繋がります。口呼吸を決して軽視されないでください。

![]()

ですが、赤ちゃんはまだ生まれたばかりで柔軟性があります。赤ちゃんの時期ならば、ちょっとした受け口などは筋肉の過緊張をほぐすだけで、改善される場合も多いです。

当院の赤ちゃん歯科で直接お伝えいたしますが、まずは”無理をしない”に気を付けて、やってあげてみてください。

赤ちゃんの首周り、特に耳の後ろあたりを中心に”下から上に優しく”マッサージして筋緊張をほぐしてあげてみましょう。マッサージというよりは「撫でてあげる」くらいの感覚で十分です。続けてあげてみてください。

※もちろん無理なこと、過度なこと、不安を感じることはしないでください。大人がマッサージを受けるような感覚とは赤ちゃんはまいりません。率直に痛みを感じ、泣いてしまう赤ちゃんも多いです。可能ならば当院へお越しください。

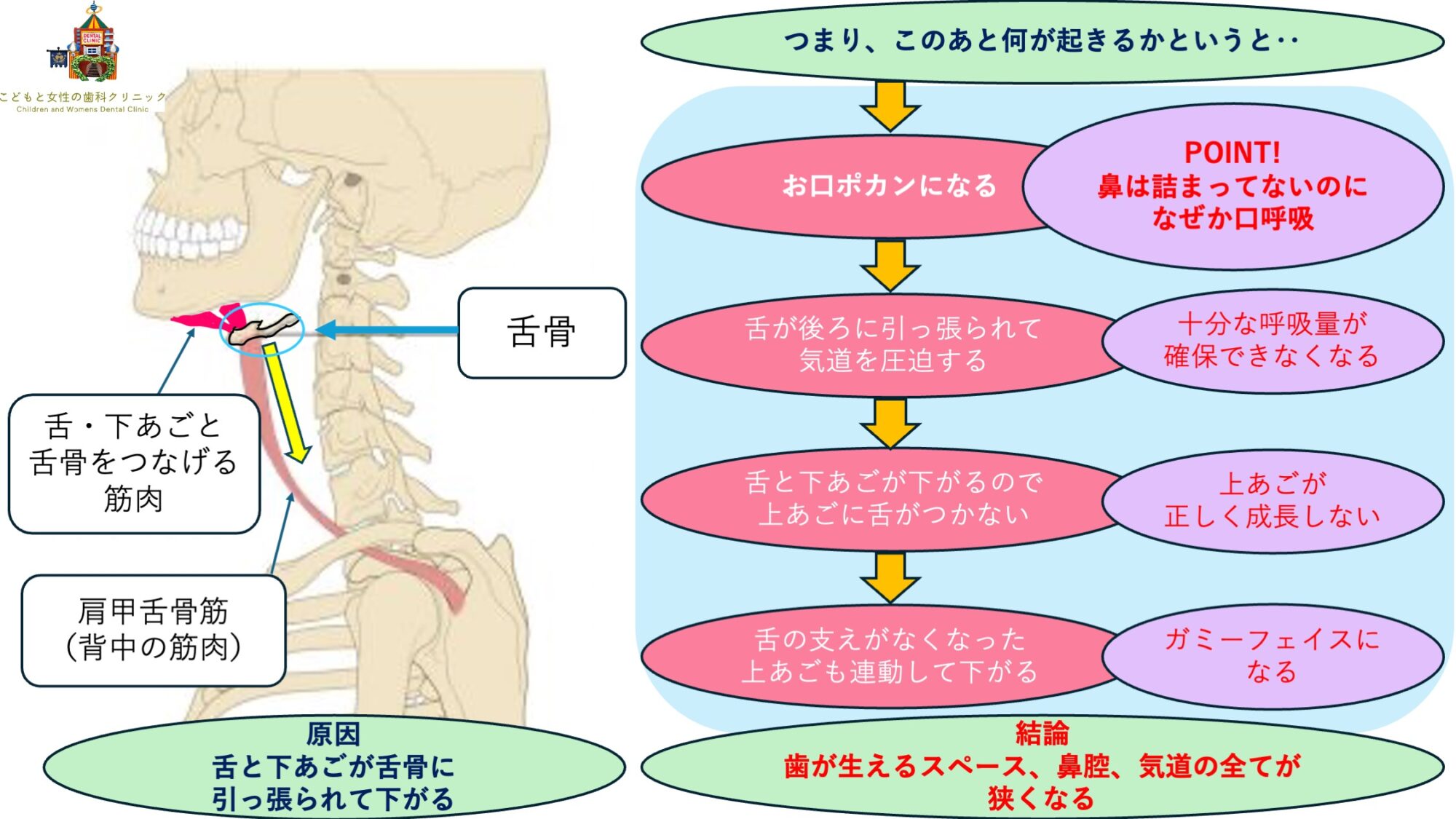

口呼吸から始まる負の連鎖

「口呼吸」と「いびき」はほぼ同義と考えていただいて構いません。口呼吸は、以下のような連鎖へ続きます。

-

アデノイド顔貌やガミーへ:口が開いたままだと、上顎の位置は下がってきます。また、頬や唇の筋肉が上顎を圧迫し狭くします。

-

さらなる気道の閉塞:上顎が狭くなると、鼻腔(鼻の通り道)も狭くなります。ますます鼻で息がしづらくなり、口呼吸やいびきが悪化する悪循環に陥ります。

- 「寝顔が可愛い」と「いびき」を混同しないでください:「スースー」はいいけれど、「ガガッ」「フゴッ」という音は要注意です。

-

歯並びが悪くなる前の「前兆」を見逃さないでください:「お口ポカン」と「いびき」は、数年後のガタガタの歯並びの原因になります。

-

「口育」は一生の脳力と体力の基礎です:呼吸や睡眠の質が変わることで、集中力や運動能力まで変わるのは当たり前のお話しです。酸素摂取能力が向上するのですから。

酸素摂取能力

一旦、歯並びや骨格の話は置いておきます。シンプルに「口呼吸と鼻呼吸」、呼吸として何が変わるのでしょうか?

- 空気が鼻腔を通ることで「一酸化窒素」が発生します。

- 空気が「狭い」鼻腔を通ることで抵抗が生まれます。

これがDNAで設計されている身体の正しい機能。一酸化窒素には血管拡張作用がありますので、肺で酸素が血液中に移動する効率が上がります。この機能は口呼吸ではありません。

そして、鼻腔の抵抗は、肺での空気の滞留時間を長くしてくれます。これは逆に考えた方が分かりやすいです。口呼吸は抵抗がなさすぎて、空気の出し入れが早くなり「浅い呼吸」になりがちです。

つまり、一生懸命空気を吸っているのに、身体が酸欠…そんな矛盾が、口呼吸やいびきでは起こっています。鼻を通ることで初めて、効率よく酸素を全身へ届けてくれるのです。

赤ちゃん歯科(口育)とは本来、矯正治療より大切なことです。しかし、保護者の方のご理解・ご判断だけでの対応はなさらないでください。もしもそのご理解に齟齬がありますと、なにより赤ちゃんが困ります。ご相談時に、実践を交えてお伝えいたします。

まとめ:1歳までの口育意識がお子様の健康資産に

赤ちゃんにマッサージといわれると違和感かもしれませんね。しかし体の仕組みは大人とそう変わりません。特に成長期のお子様には、本来望ましくないイレギュラーな筋肉の干渉は、正しい成長の妨げになります。大人の肩こりや腰痛とは少々事情が異なります。

![]()

当院では首周りのマッサージの他に、お口のマッサージ、足のマッサージなどもお伝えしており、それぞれに目的を持っています。可能ならば直接お手伝いができればよいのですが、もしそれが難しくても、赤ちゃんの首に負担をかけない姿勢(抱っこ紐の使い方やCカーブの意識など)などは心掛けてください。

![]()

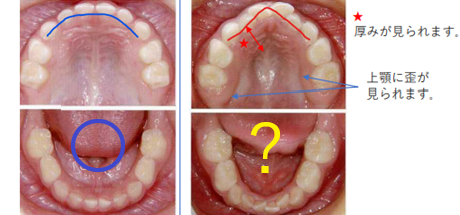

首周りの筋緊張が全てではありません。しかし、正しい口育によって、舌が上顎につき鼻呼吸ができていますと、まぁるい顎に育ってきます。

まぁるい顎はお口が順調に育っている証。そして正しい呼吸「鼻呼吸」の証です。まぁるい顎に育てることは、歯がきちんと生えてくるスペースを確保し、むし歯や歯周病・不正咬合等の様々なリスクを抑えることに繋がります。

改めてお伝えいたします。「お口は育てる」ものなんですね。

写真左が健全に育ったお口、写真右が少々問題のある成長をしているお口です。写真右では、土台に歪みや厚みが見られます。舌による内側から外側に向かう力が足りていないということです。

原因は?そう口呼吸です。

顎の骨格の劣成長は、呼吸機能の低下から、脳や身体の酸素不足を招きます。ランパセラピーは他の矯正と何が違うのか?今まで悩んでいた小児矯正に関する疑問。ランパセラピーの中に、その答えが見つけられるかもしれません。

治療法とクリニックの選択は、矯正治療の入り口であり、最も大切なことです。必ずご納得ができるまでリサーチをされてください。当院から精一杯お伝えさせていただくならば、「ランパセラピーが必要」と感じられるお子様は少なくありません。

カテゴリー:

SNSでシェアする

この記事を監修した人

こどもと女性の歯科クリニック

院長 岡井有子

看護師として京都府内産婦人科等勤務を経て、大阪歯科大学に入学。大阪歯科大学大学院歯学研究科で小児歯科学を学ぶ。歯学博士。

2017年東京都港区麻布十番にランパセラピー専門医院「こどもと女性の歯科クリニック」開院。

2024年「医療法人社団セントワ」開設。同法人理事長就任。

日本小児歯科学会・日本小児耳鼻咽喉科学会・日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本ダウン症学会所属。

RAMPA研究会・赤ちゃん歯科ネットワーク所属。

2025年European Conference on Dentistry and Oral Health(パリ)、MENA Congress for Rare Diseases(アブダビ)などにおいて、ランパセラピー学会発表。

プライベートでは2児の母として忙しい毎日を送っている。

こどもと女性の歯科クリニック

AM8:30〜13:00 PM14:00~18:00(最終受付 17:30)

休診日:金曜・日曜日

〒106-0046 東京都港区元麻布1-4-27-101

TEL:03-6435-2281

新着コラム