コラム

ホーム » 子供がいつも口呼吸「鼻呼吸はなぜ難しい?」口呼吸の原因と歯並びと鼻づまりの関係を知ろう

子供がいつも口呼吸「鼻呼吸はなぜ難しい?」

口呼吸の原因と歯並びと鼻づまりの関係を知ろう

口呼吸は中顔面の発達不良の原因|その始まりは姿勢の悪さと筋肉の過緊張

「口呼吸はよくない」とのお話しはよく見かけます。では、「どれほどよくないことなのか?」とお考えになったことはありますか?

実はこれ…非常によくないことです。

![]()

単なる悪癖とご理解をされている親御様もいらっしゃるでしょうが、そればかりではありません。お子様なりに口呼吸を正すことができない理由がすでにある場合も多いのです。どちらにしても、そのまま放置しておけば、口呼吸の弊害はいずれ顕在化します。

そして、顕在化してしまったら、すでに「おおごと」と捉えてください。それはなぜか?「きっかけはともかく、その時点ではもはや骨格の問題になり、そう簡単には治せない」可能性が高いからです。

![]()

口呼吸の原因、悪影響‥それらへの言及は溢れています。でも親御様が心配するのは「本当に治せるのかどうか」。SNSにもあるようなちょっとした心掛け、MFT、矯正治療、そしてランパセラピー。後ほどお考えになられてみてください。

原因が骨格の問題へと入れ替わった口呼吸を鼻呼吸に変化させるのは簡単な道のりではありません。ただ、それを変えられるかどうかは、お子様の将来の生活の質に大きく関わります。そして何より一番いいのは、口呼吸にならないように「お口を正しく育ててあげること」です。

口呼吸の定義

「口呼吸」の定義は簡単です。本来は鼻でするべき呼吸を、口でしてしまう状態のこと。ただ、ここは大切なことなので厳しくお話しします。

無意識的に口が少しでも開いていたら、それはほぼ「口呼吸」です。そして、口呼吸自体が問題なのではなく、舌が上顎につかないことが問題。舌が上顎についていない状態を指摘しているのが口呼吸と考えてください。理解度が格段に変わります。

![]()

歯科や医科の視点では、口呼吸は単なる「癖」で済ませてよいものではなく、「身体が酸素を取り込むための緊急避難的な応急処置」と捉えます。本来人間にとって、口は「食べる・話す」が担当であって、呼吸のメイン担当は「鼻」なんですね。遺伝子ではそうなっています。ということは、口呼吸とは「異常事態」。トラブルの元にならないわけがありません。

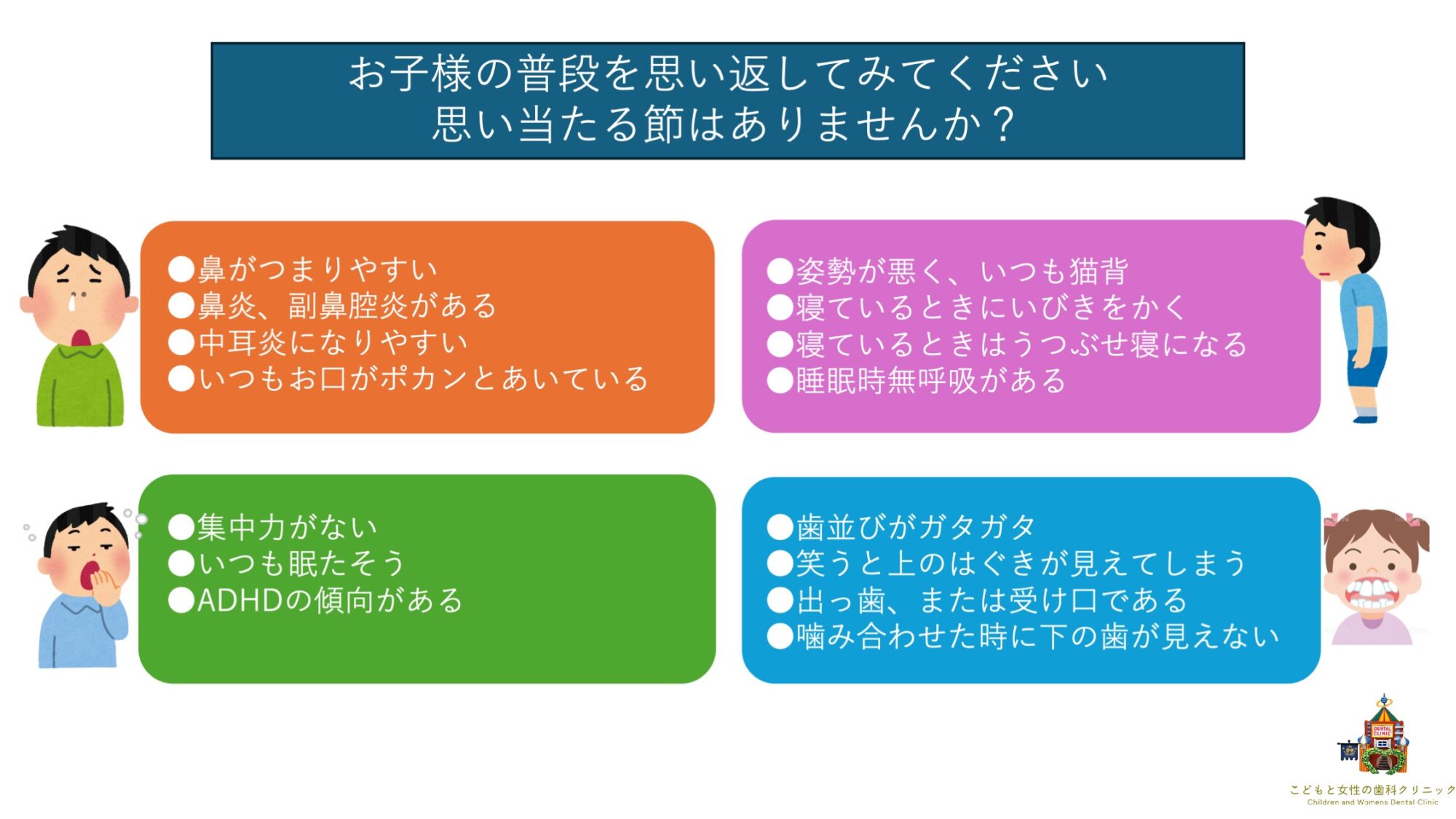

口呼吸、我が子は大丈夫?

特に以下はよくみられる状態です。当てはまる場合、無意識に口呼吸になっている可能性が高いです。

- いつもポカンと口が開いている

- 寝ている時にいびきをかく

- 姿勢が悪い

- ガミーフェイス・受け口傾向

口呼吸と鼻呼吸の違いとは?

口呼吸と鼻呼吸ではこれらのような違いがあります。口呼吸がよい理由は一切ありません。

フィルター機能と、加湿・加温機能は広く指摘されています。追加の知識として得ていただきたいのが、この2点です。

- 空気が鼻腔を通ることで「一酸化窒素」が発生する

- 舌が上顎につくこと(鼻呼吸)によって、骨格の正しい成長が促される

| 鼻呼吸(本来) | 口呼吸(応急処置) | |

|---|---|---|

| フィルター機能 | 鼻毛や粘膜がウィルス等をブロック | 直接喉にウィルス等が侵入 |

| 加湿・加温 | 吸った空気の湿度・温度を調整 | 乾燥・冷気がそのまま肺へ |

| 一酸化窒素 | 鼻腔で生成され血管を広げ酸素吸収を助ける | 脳や体への酸素吸収効率が悪い |

| 舌の位置 | 舌が上顎につき顎を広げる | 舌の位置が落ち、顎の成長を妨げる |

口呼吸が引き起こす「顔立ち」と「歯並び」の変化

そもそも口呼吸自体に酸素摂取の問題がありますが、成長期に口呼吸が続くと、子どもの柔らかい骨格にも大きな影響があります。

-

アデノイド顔貌・ガミーフェイス:常に口が開いているため、顔が縦に伸び、顎が後ろに下がった「面長」な顔立ちになりやすくなります。

-

歯並びの悪化:舌が上顎を内側から支えないため、上顎が狭くなり、歯が並ぶスペースがなくなります。

-

姿勢の悪化:狭くなった気道を確保しようとして、無意識に頭を突き出した「猫背」のような姿勢、もしくは顎だけを突き出した「受け口」になります。

全てに共通するのが、舌が上顎につかないことによって、支えを失った上顎(中顔面)は、重力の影響から下方に下がるという背景(根本原因)があります。こうなってしまうと、口呼吸自体からして、もはや「骨格の問題」へ入れ替わります。

なぜ口呼吸になってしまうのか?の一般論

- 鼻腔・気道の問題:鼻炎、アデノイド肥大などで物理的に空気の通り道が狭い。

- 顎の発達不良:顎が十分に育たず、鼻の通り道(鼻腔)自体が狭くなっている。

- 筋肉の弱さ:口を閉じる筋肉(口輪筋)や、舌を支える筋肉の力が弱い。

などが一般的に口呼吸の原因として指摘されています。決して間違いではありません。

![]()

ですが、口呼吸の理解のために、一旦「赤ちゃんの口呼吸」として考えてみてください。当院は「赤ちゃん歯科」を設けていますので実感していますが、口呼吸の赤ちゃんは大変多いです。でも、一般的に指摘されている口呼吸の原因で、赤ちゃんに当てはまりそうな原因はありません。では赤ちゃんの口呼吸の原因は?

以下を今一度思い返して、先に進みます。

無意識的に口が少しでも開いていたら、それはほぼ「口呼吸」です。そして、口呼吸自体が問題なのではなく、舌が上顎につかないことが問題。舌が上顎についていない状態を指摘しているのが口呼吸と考えてください。理解度が格段に変わります。

日常的な口呼吸(舌が上顎についていない)から起こる弊害の中でも、当院から特にお伝えしたいのが、呼吸機能の問題と歯列の乱れの問題です。そもそも小さな頃から、舌がきちんと正しい位置にある生活(鼻呼吸)ができていれば、これらの問題はかなりの割合で無くなるか、その大きさは軽減されます。

では本来そうあってほしいのに、なぜ口呼吸となってしまうのでしょうか?

「鼻の通りが悪い」などは、真っ先に想像できますね。

舌骨の位置という原因

まずは漠然としたお伝えですが、口呼吸の多くは「乳幼児期からの生活習慣の積み重ねの結果」と考えています。これらは「悪習慣」と決めつけられるものばかりではありませんので、ある程度は仕方がないことかもしれません。

広く指摘されているものに、食文化の変化による咀嚼の問題がありますね。確かにお口まわりの筋力不足も、口呼吸の原因の一つです。ですが、これも「赤ちゃんの口呼吸」の理由には当てはまりません。

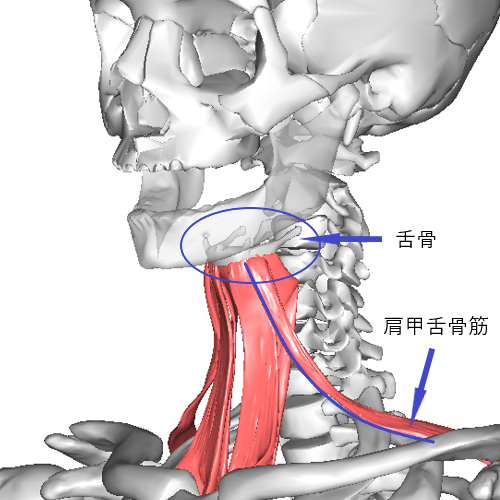

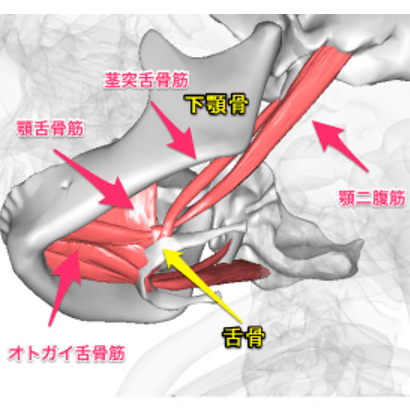

![]()

一旦、別の視点からその理由を探ってみます。身体の中で唯一、他の骨と接していない舌骨(ぜっこつ)といわれる骨があります。舌骨は様々な筋肉と繋がることでその位置を保っています。

「舌骨の位置」

ここでの重要キーワードです。「舌骨の位置」という視点から別の側面が見えてきます。

先ほど、「鼻の通りが悪いなどは、真っ先に想像できますね」とお話ししましたが、実は多くの子どもたちに当てはまるのは順番が逆になります。

口呼吸が原因で「鼻がつまる」。そして「歯並びが悪くなる」なんですね。

まず結論ですが、あまり気にしていなかった赤ちゃん期からの口呼吸習慣の結果、子どもが大きくなり、習慣的な口呼吸が気になってきた時には、「すでに骨格の成長に問題が生じ、鼻がつまりやすい状況にある」ということになります。子どもの骨格の基礎は、1歳までにその多くが形成されます。

なぜ鼻がつまっていないのに「口呼吸」になってしまうのか?ここに「舌骨の位置」が関わってきます。

なぜ口呼吸となってしまうのか?

理解しやすいシチュエーションですので、度々ご紹介していますが、抱っこ紐での姿勢です。

写真の赤ちゃんは、頸が後ろに倒れ、ちょうどママを見上げるような姿勢になっています。

この姿勢、抱っこ紐の違いこそあれ、日常的によく見かけます。このまま寝ちゃっている赤ちゃんも多いですよね。

このような赤ちゃんの姿勢のSNS発信、抱っこ紐のコマーシャル、よく見る日常風景。親御様は「これでいいんだ」と背中を押されているようなものです。

ですが、ここで赤ちゃんになにが起こっているのか?

この姿勢は赤ちゃんの首周りに大きな負担がかかっています。筋肉の凝り・緊張という状態です。

大人の方は長時間パソコンに向かっていると、「首や肩が痛い」となります。赤ちゃんも同じ。でも赤ちゃんが違うのは、自分で意識して揉んだり、首をまわしたりができません。どうしても赤ちゃんには、日常的にそのような生活習慣が多くなります。

この首周りの筋緊張から続くフローが以下です。

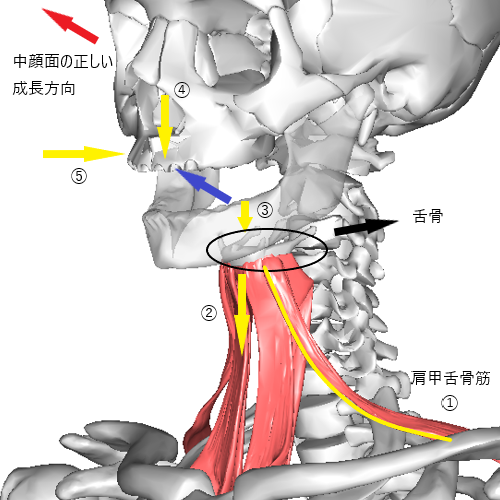

まず大前提ですが、イラストの青矢印の力です。これはお口の成長において重要な役割を果たす「舌が上顎についている=鼻呼吸ができている」状態で発揮できる力です。

![]()

イラストで舌骨と肩甲舌骨筋(黄線①)という筋肉がつながっているのが分かりますでしょうか?首周りの筋緊張が、舌骨の位置に影響を及ぼすことが、口呼吸へと繋がります。

- 首周りの筋緊張(特に黄線①肩甲舌骨筋の緊張)は舌骨の位置を下方へ(黄矢印②)引っ張ります。

- 下げられた舌骨は、別の筋肉を通じて、下顎と舌を下方へ(黄矢印③)引っ張ります。

- その結果、口呼吸になります。

- 舌が正しい位置(上顎につく位置)にあることで発揮されるのが青矢印の力ですが、口呼吸となることでこの力はなくなります。

- 中顔面の下方成長の力(黄矢印④)と唇側からの筋肉の力(黄矢印⑤)が優位になり、上顎骨に歪みが生じ始め、中顔面の発達不良に繋がります。

- ここに中顔面の正しい成長方向(赤矢印)を導く力はどこにもありません。これは本来上顎についた舌の役割となります。

子どもの骨格の約80%が1歳までに完成するともいわれています。これらの積み重ねの結果からできてしまった骨格に対して、一旦、その導く力(青矢印)の代わりを担い、骨格の問題の解消を目指すのがRAMPAのシステム(矯正治療)です。

そして「こうならないようにしよう!」が、赤ちゃん歯科の取り組みになります。

- 口呼吸⇒下がった舌が気道を狭くさせ、喘息やいびき、姿勢の悪化などに繋がります。

- 中顔面の発達不良⇒慢性的な鼻炎や副鼻腔炎、歯並びの悪化などに繋がります。

ランパセラピーの適齢期は主に5歳以上ですが、1歳までの過ごし方が、将来的な矯正治療の必要性に大きく関わっています。

さて、抱っこ紐を使っている時間って、「そんなに多くないよ…」という方もいらっしゃると思います。

仮に、1日30分といえど、赤ちゃんにとってその時間は、習慣というには十分な時間といえます。もう一点、抱っこ紐はあくまで一例ですので、他にも抱っこの仕方や寝かせ方、ハイハイの仕方・授乳の仕方・離乳食等々、現代生活において口呼吸の一因となる要素はあふれています。

赤ちゃん期からこれだけあるのですから、口呼吸の原因は「生活習慣の積み重ね」との表現になってしまうのですね。

だから、子どもの鼻呼吸って案外難しい。原因を明確に求めることもできない。ただ、骨格にネガティブな変化が起きてしまってからでは、そう簡単には治せないんです。

もしも、このような話を知らなくて、冒頭のような抱っこ紐を使っていた。しかも年の近い兄弟がいる。この場合、何が起きるのか?

例えば、親御様と出かける際、一人は抱っこ紐で一人はベビーカーって多いですよね。何となく上のお子様と下のお子様、どちらかが抱っこ紐でどちらかがベビーカーと決まってしまうものです。ベビーカーが問題ないわけではありませんが、それでもご兄弟どちらか一方にこのような問題が起きやすくなります。

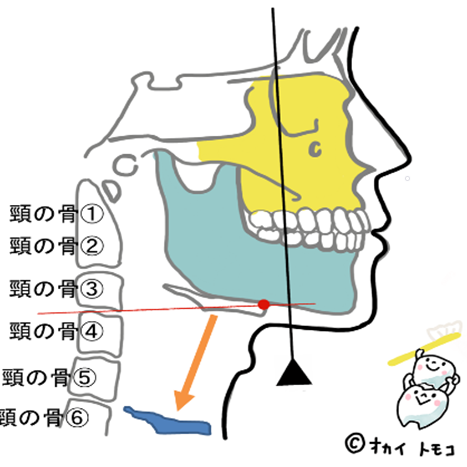

別のイラストで補足します。

本来ならば頸の骨の3番から4番の間にはあってほしい舌骨が、肩甲舌骨筋の筋緊張により5番・6番の間くらいまで引っ張られてしまう場合もあります。

舌骨はすべて筋肉によって支えられているとお伝えをいたしました。下へ引っ張られた舌骨は、別の筋肉を通じて、下顎と舌も下へと引っ張ります。

「舌骨の位置」をキーワードとした「口呼吸の原因」のイメージはいただけたでしょうか?

![]()

口呼吸(舌が上顎につかないこと)によって、中顔面の下方成長に対抗する力が弱くなり、上顎骨に歪みが生じ、鼻腔の狭小化や歯並びの悪化へ繋がります。

今一度お伝えいたします。

多くの場合、口呼吸が原因で「鼻がつまる」。そして「歯並びが悪くなる」なんですね。

医療側からしたら、口呼吸はよくないから「これに注意、あれにも注意」とお伝えしてしまうことが多い。ですが、それがストレスとなっては、本末転倒なお話しです。当院も様々なお話しはいたしますが、その趣旨は「知っておいてほしい」だとご理解ください。あらかじめ知っておくことで、親御様は行動の選択肢を増やすことができます。

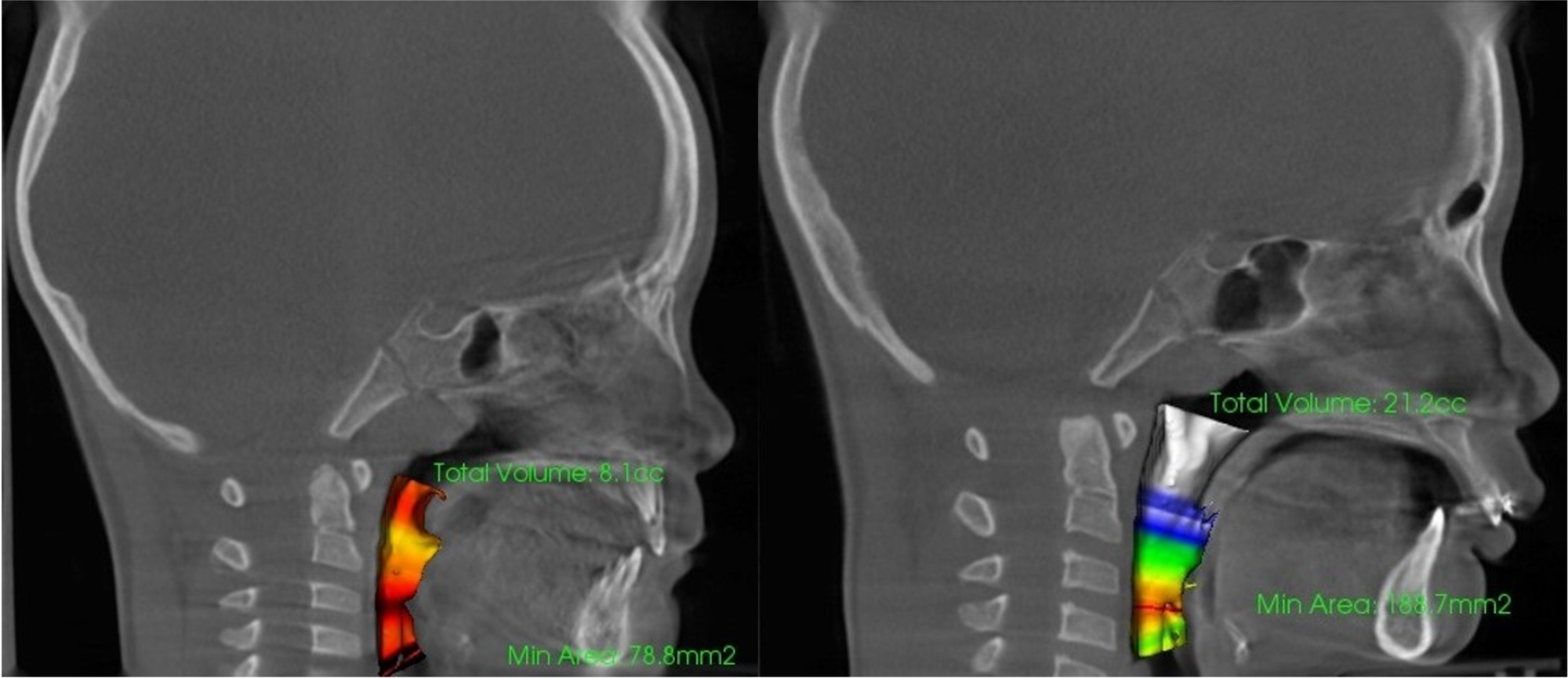

![]()

ただ、この口呼吸の原因が「骨格」ならば、話は別です。SNSで流れる豆知識はおろか、MFT、既存の矯正治療、そのいずれでも骨格への健全的かつ実効的な介入は現実的ではありません。

ランパセラピーについては後ほどご覧ください。しかし、その目的「中顔面の上前方への成長誘導」は、他のいかなる手段でも大変難しい。唯一とも思える手段が「舌」による誘導力ですが、そのためには鼻呼吸の徹底が必要条件です。ですが、この骨格の問題には「鼻腔の狭小化」という「鼻呼吸最大の壁」が存在します。そう、それ以前の状態でなくては「舌の誘導力」も無力です。骨格の問題(鼻腔の狭小化)がある中での鼻呼吸では「息苦しい」のですから。

![]()

下がってしまった上顎(中顔面)に対し、RAMPAの装置で長時間、強制的に力を加えられて、やっと骨格は上前方へ成長方向を変化させます。骨格の変化なんてそう難しくないのであれば、RAMPAがこんなに大変なはずはないんです。骨格に変化が起きてしまった結果で、口呼吸になってしまっている。

だから「口呼吸を鼻呼吸に変える」って難しいんです。

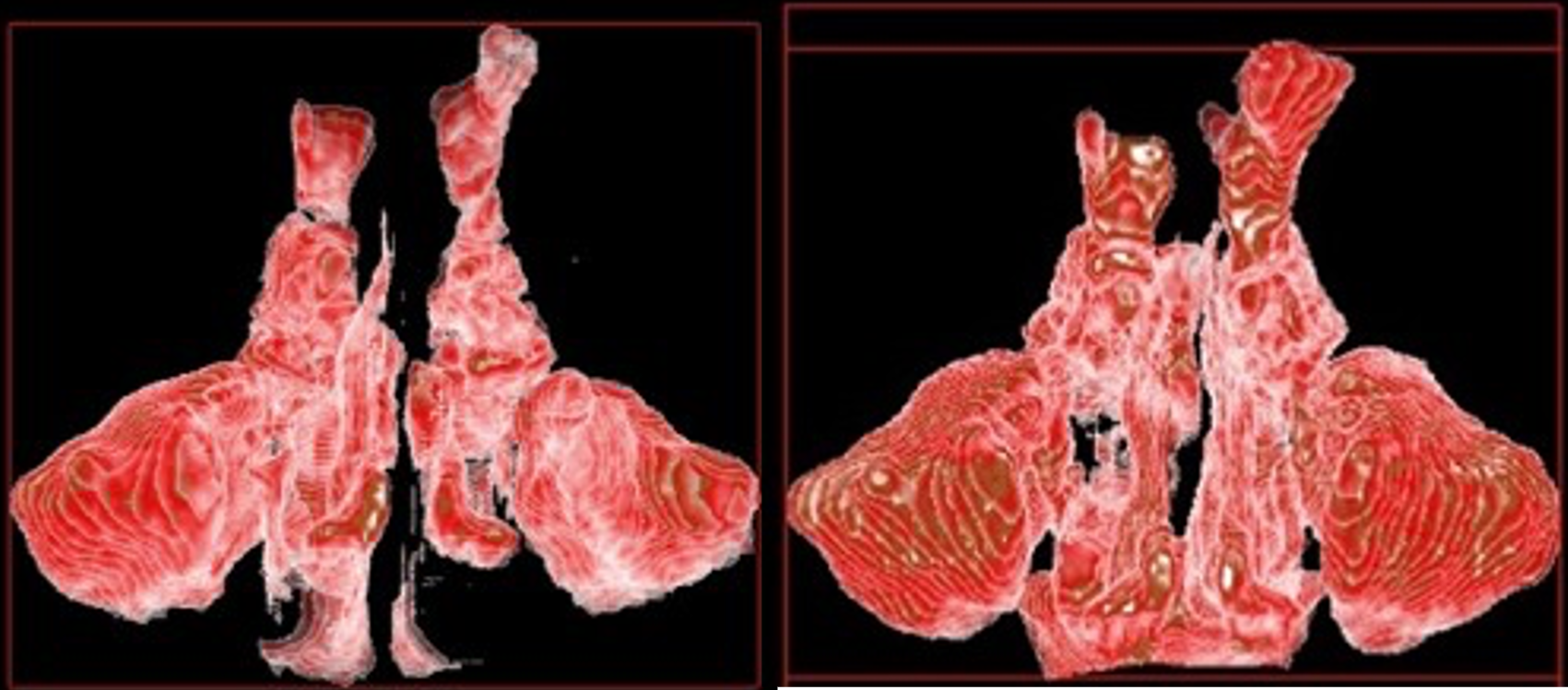

※気道容積・鼻副鼻腔容積の変化イメージ

まとめ:姿勢に悪さには要注意

齟齬のないように改めてお伝えいたします。抱っこ紐については口呼吸を誘引する一例です。理解を得やすいように、赤ちゃんを例としました。

そしてこれを言い換えるならば、「赤ちゃんなりの姿勢の悪さ」。つまり、これまでのお伝えは、お子様の年齢に関わらず起こりえます。

写真のような頭に荷物をのせて歩くアフリカの女性たちの歯並びと姿勢が大変きれいなことにお気付きでしょうか。このような状態で全身のバランスを保つことができるのは、姿勢がよく、骨格や筋肉が正しく発達している証。これが美しい歯並びと正しい呼吸の基礎なんですね。

子どもにとって姿勢が悪いとは日常茶飯事。運動不足も深刻です。重要ワードは「首や肩周りの筋緊張」です。

これらを繰り返し、特別な対処もしなければ、口呼吸も習慣になり日常になります。骨もそれに合わせるように成長をしていきます。中顔面の下方成長も然りです。このことは後々、鼻腔に関わる部分にも影響を及ぼし、物理的に鼻呼吸がしづらい状態へと進行しかねません。

こうなりますと「お口を閉じなさい」と、お子様に伝えても「できない…」とのお話しになります。

![]()

もともとは単なる悪癖かもしれない「お口ポカン」も、原因があるであろう「口呼吸」も、いずれ骨格の劣成長という形で収束していきます。

こうなってしまった口呼吸を鼻呼吸に変えるのは大変です。赤ちゃん期を過ぎた、多くの子どもたちに当てはまる口呼吸は、この段階まできていることが多いです。

![]()

「こうならないように、どんなに小さいうちからでも来てください」と赤ちゃん歯科ではお伝えしています。お伝えさえできていれば、親御様は場面々々での判断材料にもなります。抱っこ紐もこだわりがなければ、「赤ちゃんの首までサポートしているものを選ぼう!」などもそうですね。

歯科からお伝えできる最も大切なことは「口呼吸にならないようにしなくてはいけない」、もしくは「口呼吸は鼻呼吸に変えなくてはいけない」です。

口呼吸を治すために「口を閉じなさい」と注意するだけでは解決しません。「鼻で息がしにくい構造」自体を改善する必要があります。

赤ちゃんのことも、矯正治療のことも、お口の健康のことも、そのほとんどはここに集約されます。矯正治療を選ぶ際には、大変重要な要素になりますのでご記憶ください。

患者様としては、せっかく意を決して治療をするのに、「うまくいけば治るかもしれない」では困ります。多くの場合、中顔面の発達不良によって鼻腔が狭くなり、歯並びも悪くなります。原因は同じということです。

「健全な骨格へと整える」

ランパセラピーと当院の存在意義の多くはここにあります。

顎の骨格の劣成長は、呼吸機能の低下から、脳や身体の酸素不足を招きます。ランパセラピーは他の矯正と何が違うのか?今まで悩んでいた小児矯正に関する疑問。ランパセラピーの中に、その答えが見つけられるかもしれません。

治療法とクリニックの選択は、矯正治療の入り口であり、最も大切なことです。必ずご納得ができるまでリサーチをされてください。当院から精一杯お伝えさせていただくならば、「ランパセラピーが必要」と感じられるお子様は少なくありません。

カテゴリー:

SNSでシェアする

この記事を監修した人

こどもと女性の歯科クリニック

院長 岡井有子

看護師として京都府内産婦人科等勤務を経て、大阪歯科大学に入学。大阪歯科大学大学院歯学研究科で小児歯科学を学ぶ。歯学博士。

2017年東京都港区麻布十番にランパセラピー専門医院「こどもと女性の歯科クリニック」開院。

2024年「医療法人社団セントワ」開設。同法人理事長就任。

日本小児歯科学会・日本小児耳鼻咽喉科学会・日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本ダウン症学会所属。

RAMPA研究会・赤ちゃん歯科ネットワーク所属。

2025年European Conference on Dentistry and Oral Health(パリ)、MENA Congress for Rare Diseases(アブダビ)などにおいて、ランパセラピー学会発表。

プライベートでは2児の母として忙しい毎日を送っている。

こどもと女性の歯科クリニック

AM8:30〜13:00 PM14:00~18:00(最終受付 17:30)

休診日:金曜・日曜日

〒106-0046 東京都港区元麻布1-4-27-101

TEL:03-6435-2281

新着コラム