症例紹介

骨格から変える

小児矯正の治療経過

ホーム » 症例紹介骨格から変える小児矯正の治療経過

こどもの矯正の症例をご紹介

※必ずご一読ください

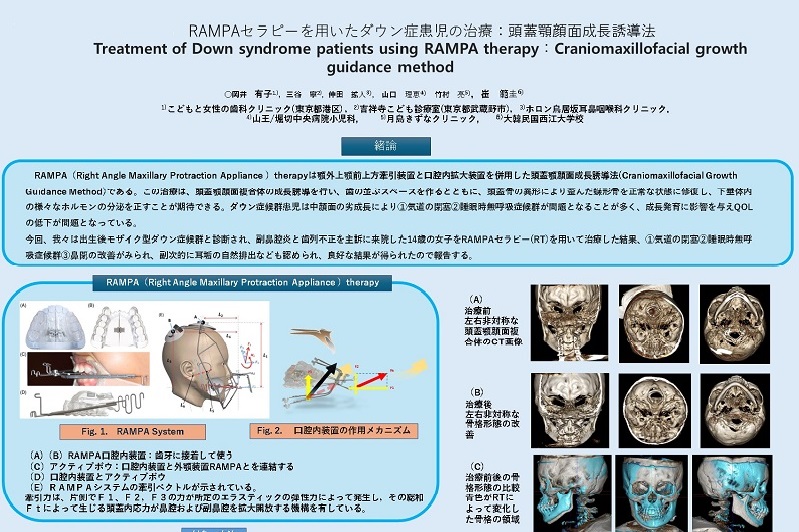

ランパセラピーでは、「骨格の成長をより正しい形へと誘導し、舌を上顎につく正しい位置に戻すこと」を目標に据えています。これはつまり、RAMPAの終了後であっても、上顎につくようになった舌の働きによって、よりよい変化はさらに続く可能性があるということになります。

![]()

当院では矯正治療終了後も、20歳までは経過観察をしてまいりますので、厳密に治療後といいにくい部分がございます。

症例紹介内では、便宜上、治療前と治療中として記載していますので、ご了承ください。また治療の期間など、お子様の年齢や成長等の条件でも変わります。

![]()

※症例紹介内の治療期間は、RAMPAの期間として表記しています。RAMPA終了後に歯列を整える過程に移行します。

学会資料内では、ダウン症等のお子様の症例も記載していますが、RAMPAの普及のためならと、快くご協力を申し出てくださいました。ありがとうございました。

骨格が変われば抜歯は必要ありません

TOPIX いびきと脳の発達の関係性についての可能性

ミシガン大学医学部の研究者らは、習慣的ないびきが子供の脳に重大な変化をもたらすことを発見した。

2021年4月13日 |デボラ・コッツ

この発見は、いびきや睡眠障害が不注意、多動、攻撃性などの行動上の問題と関連している理由を説明できるかもしれない

定期的にいびきをかく子供は、脳の構造変化がみられ、それが集中力の欠如、多動性、学校での学習障害など、いびきに関連する行動上の問題の原因となっている可能性がある。これはメリーランド大学医学部(UMSOM)の研究者らが実施した新しい研究で判明したもので、本日、Nature Communications誌に掲載された。

この研究は、国立薬物乱用研究所(NIDA)と国立衛生研究所の他の 9 つの研究所、センター、オフィスによって支援されました。

この研究を行うために、研究者らは、思春期の脳認知発達 (ABCD)研究に参加した 9 歳から 10 歳の子供 10,000 人以上から収集した MRI 画像を調べました。これは米国における脳の発達と子供の健康に関する最大規模の長期研究であり、UMSOM の研究者らはこの進行中の研究の共同研究者です。

研究者らは、親の報告によると定期的に(週 3 回以上)いびきをかいていた子供は、脳の前頭葉のいくつかの領域で灰白質が薄くなる傾向があることを発見しました。脳のこれらの領域は、高度な推論能力と衝動制御を担っています。これらの領域の皮質が薄くなることは、睡眠時無呼吸症候群と呼ばれる重篤な睡眠障害に関連する行動障害と相関しています。これらの行動障害には、集中力の欠如、学習障害、衝動的な行動が含まれます。いびきをかくと、呼吸が中断され、脳への酸素供給が減少するため、一晩中睡眠が妨げられます。

「これは、いびきと脳の異常との関連性を詳細に調べたこの種の研究としては最大規模です」と、UMSOM の耳鼻咽喉科・頭頸部外科および小児科の准教授で、研究の筆頭著者である アマル・イザイア医学博士は述べています。「これらの脳の変化は、注意欠陥多動性障害の子供に見られるものと似ています。子供は認知制御を失っており、それがさらに破壊的な行動と関連しています。」

アメリカの子供の最大10パーセントが閉塞性睡眠障害を患っており、かなりの割合がADHDと誤診され、刺激薬で治療されています。

イザイア博士は親たちに次のようなアドバイスをしました。「週に2回以上いびきをかいている子供がいる場合、その子供を検査する必要があります。現在、脳画像診断による強力な構造的証拠があり、子供の睡眠障害の診断と治療の重要性が強調されています。」

この症状は扁桃腺摘出術とアデノイド切除術で治療することができ、いびき、睡眠中の呼吸停止、口呼吸などの症状がある小児の第一選択治療と考えられています。

以下の文のみ加筆しています。

※この点に関して、アデノイドの肥大等が直接的な要因であるのならば、手術は第一選択かもしれません。しかし、そうではない要因を抱える子供たちも少なくありません。成長発達期にある子供であれば、手術ではなくRAMPAが第一選択となりうるのではないかと私は考えています。

「脳は、特に子供の場合、自己修復能力があることが分かっています。そのため、閉塞性睡眠障害呼吸を適時に認識し治療することで、脳の変化を軽減できる可能性があります。これらの関係のメカニズムを検証するには、さらなる研究が必要であり、それによりさらなる治療アプローチも生まれる可能性があります」と、 ABCD研究の共同主任研究者で、診断放射線学および核医学の教授であり、研究の共著者であるリンダ・チャン医学博士は述べています。

研究者らは、いびきをかき続けた子供たちのMRI検査で脳の所見が悪化したかどうかを調べるために追跡調査を行う予定だ。

「この一般的な症状が子供の神経発達に及ぼす影響を測定する脳画像診断の証拠が初めて確認されました」とメリーランド大学ボルチモア校の医療担当執行副学長、ジョン・Z・アキコ・K・バウワーズ特別教授、メリーランド大学医学部学部長のE・アルバート・リース医学博士、経営学修士は述べています。 「これは子供のいびきの異常を適切に診断する必要性を強調する重要な発見です。」

「いかがでしたか?」

ランパセラピー(ランパ矯正)とは??

「ミューイング」というセルフケアをご存じの方はいらっしゃるでしょうか?その是非や効果について、当院で責任をもってお伝えできることはありませんが、考え方はバイオブロック療法が元になっています。

※現在、RAMPAはバイオブロックから派生し、独自の進化をしています。2つの療法は治療として異なります。

※現在のミュー先生らの活動と、RAMPAの活動に関係性はありません。

ミューイングでは、舌の後ろ側(のどに近い方)を上顎につけることが大事と発信されています。RAMPAでもしつこいほど「舌を上顎につける」ことが大事とお伝えしていますが、実はもう一歩踏み込むと、RAMPAでも同じなんですね。ここで多くは触れませんが、単に舌を上顎につけるではなく、特に舌の後ろ側をつけることが大事なんです。RAMPAの装置の頬側のゴムには、その意味があります。(写真の①のゴム)

ですがこれをセルフでやろうとすると、思いのほか大変です。ましてや、すでに骨格にネガティブな変化が起きているとなると、舌のトレーニングだけでRAMPAと同等以上の効果を望むのは現実的ではありません。

そして、すでに鼻からの呼吸に支障がある。もしくは舌骨の位置が下がっていることで、物理的な支障があるとなると、もはや舌は上顎につけられません。

「TOPIX」で示されていた「いびきや睡眠時無呼吸」はこれらによって表出した症状なのかもしれません。さらにいえば、バイオブロックでは、RAMPAで重要視する「上前方方向」への力のベクトルはありません。

![]()

RAMPAでは、骨格の発達不良が根本の問題としてあり、その原因は乳幼児期からの環境因子が大きいと考えています。具体的にいえば姿勢や呼吸を正しくしてあげられない環境です。これらの積み重ねの結果として、

・舌が正しい位置につかなくなり、骨格にネガティブな変化が起こる

・その結果、気道や鼻腔が狭くなる(いびきや鼻副鼻腔炎等の要因)

・加えて、歯並びも悪くなる

なんですね。しかし、骨格の改善を視野に入れて考えた場合、既存の矯正治療やメソッドはなにかと限定的です。最近では「鼻呼吸」の重要性を伝える歯科も増えていますが、大事なのは「どうやったら鼻呼吸へと改善できるの?」という疑問です。

なぜRAMPAという治療があって、RAMPAに希望を見出すご家庭があるのかを、ぜひお考えになられてみてください。

骨格の変化を実効的に考えるならば、一定の力を、望む方向へ、必要時間以上、上顎へ伝えねばなりません。そしてその工程は、複数の装置を用いた患者様ごとのオーダーメイドになります。それがRAMPAであって、工程こそ複雑ですが、理屈自体が難しいものではないのです。

顎の骨格の劣成長は、呼吸機能の低下から、脳や身体の酸素不足を招きます。ランパセラピーは他の矯正と何が違うのか?今まで悩んでいた小児矯正に関する疑問。ランパセラピーの中に、その答えが見つけられるかもしれません。

当院はRAMPA専門医院です

「長い期間をかけてでき上がってしまった骨格のネガティブな成長を、改めて健全へと導くことはお手軽にできることではありません。大変なご負担と努力があってこそ、骨格の変化が期待できるのです。」

ここが、私たちと親御様の腕の見せ所です。お子様の未来のために、ぜひRAMPAを選択肢の一つとして考えてみてください。

目標があれば、きっとがんばれます。

当院にはRAMPA仲間も大勢いらっしゃいます。